안정적인 주택 공급 기반의 마련

주택시장은 불과 몇 년 전만 해도 주택 공급과잉 논란이 일었으나 최근에는 주택 공급부족 논란이 제기되고 있다. 2015년, 2016년, 2017년에 주택인허가실적이 각각 77만 호, 73만 호, 65만 호를 기록하여 공급과잉 논란이 일었으나 불과 1~2년 이후인 2018년, 2019년에 각각 55만 호, 49만 호로 크게 낮은 수준이 아님에도 불구하고 주택 공급부족 논란이 일었다.

이는 주택의 지역성, 이질성으로 인해 주택시장의 세분화에 따른 주택 수요 선호체계의 변화 등에 기인하는 측면도 있다. 인구 및 가구 증가율 둔화는 신규주택 수요를 감소시키는 요인으로 볼 수 있으나, 은퇴세대는 중요한 자산인 주택의 수요를 그대로 유지하고 젊은 층은 과거 세대에 비해 삶의 질을 중시하면서 양질의 주택 수요를 찾는 코호트 효과가 발현되어 신규주택에 대한 수요가 줄어들지 않고 유지 또는 증가하는 현상이 나타난 것으로 이해된다. 특히 아파트의 효율성과 편리성이 강조되고 다양한 기술이 아파트와 결합되면서 나타난 아파트 선호현상도 주택수급 문제에 영향을 주고 있다.

이러한 상황에서 아파트를 중심으로 한 주택 공급에는 시간이 걸리기 때문에 주택 공급 부족에 대한 불안감이 확산되었고 이 불안감은 주택시장 붐을 형성하는 직접적 원인이 되었다고 본다. 해외 논문에서도 주택가격의 붐은 주택 공급에 대한 부정적 뉴스에 의해 형성될 수 있고 특히 주택 공급의 탄력성이 낮은 상황이라면 주택가격의 붐 현상이 길어질 수 있다고 밝힌 바 있다.

주택 공급의 변동성을 줄여 안정적으로 주택시장이 유지되기 위해서는 주택 공급 부족에 대한 불안감이 형성되지 않도록 지속적으로 주택 공급 기반을 마련하는 것이 필요하다. 특히 우리나라와 같이 건설하는데 시간이 많이 소요되는 아파트 위주의 시장에서 중장기 주택 공급계획의 수립은 더욱 중요하다고 볼 수 있다. 계량 분석결과 주택시장 변동성을 평균 이하로 줄일 수 있는 주택 공급량은 약 40만 호, 최소화하는 주택 공급량은 56만 호로 나타났다. 중장기 주택 수요는 약 40만 호 내외이나 앞서 언급한 주택 수요 선호 체계, 추가적인 정책적 소요, 도심 내 공급을 통한 멸실 증가 등을 감안하여 당분간 연간 45~50만 호 이상의 주택 공급을 유지하는 것이 필요하다고 생각된다. 그리고 택지의 경우 확보부터 조성까지 상당히 긴 시간이 소요되므로 정기적으로 최대 향후 5~10년 중장기 주택용지소요량을 파악하여 기(旣)확보량과 비교하면서 필요할 경우 선제적으로 추가 확보하는 체계를 갖추는 것이 필요하다.

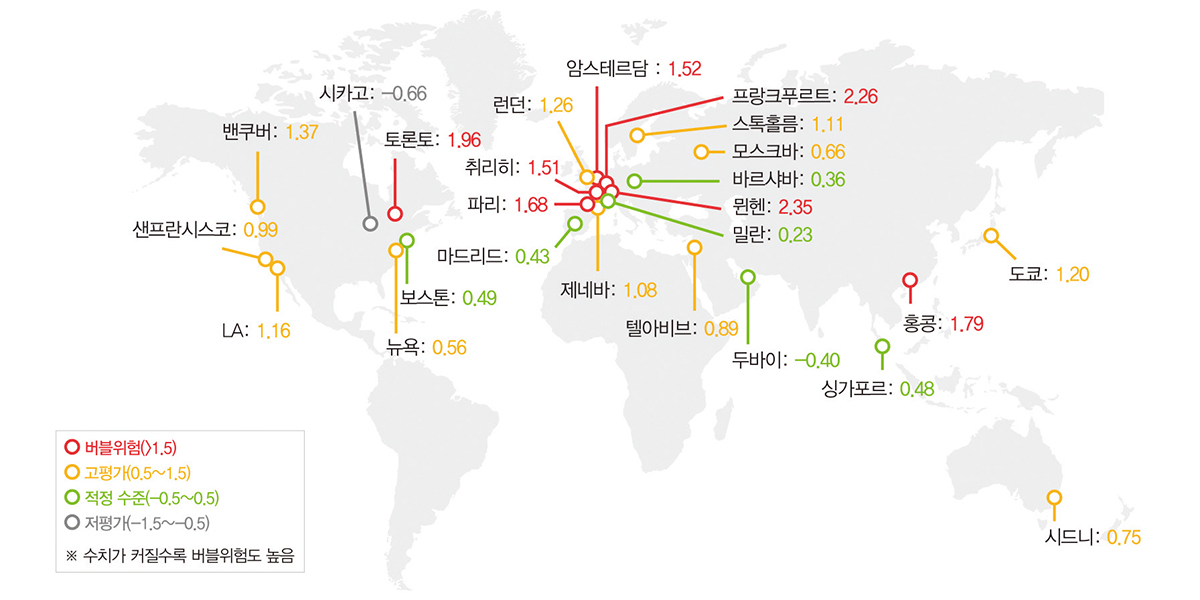

안정적 주택 공급 기반을 마련하되 이때 부담가능한 주택(Affordable Housing)을 공급하는 것이 매우 중요하다. 주택가격이 높은 해외 주요 도시들에서도 부담가능한 주택을 공급하는 것을 매우 중요한 정책과제로 인지하고 있다. 과거 임대주택에만 적용해온 이러한 개념은 자가에까지 확장되고 있으며 수혜계층도 저소득층에서 중산층까지 더욱 넓혀지고 있는 추세이다. 주택의 안정적 기반을 마련하되 부담능력을 고려한 지역별 주택 수요를 분석하여 이를 달성하기 위한 다양한 전략 마련이 필요하다.