이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.

다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.

여석주

최병욱

조관호

| 구 분 | 2018년 | 2022년 |

|---|---|---|

| 상비 병력 | 59.9만 명 (간부 20만 명, 병 40만 명) |

50만 명 (간부 20만 명, 병 30만 명) |

| 민간 인력 | 3.2만 명 | 5.5만 명 |

| 예비 전력(동원+지역 예비군) (동원 예비군) |

275만 명 (130만 명) |

275만 명 (95만 명) |

김은경

최병욱

김은경

여석주

조관호

| 모병제 국가의 인구 대비 병력 비율 1) | 총인구 0.2~0.4% |

20세 남자 35~60% |

20~24세 남자 7~12% |

20~24세 남자 7~12% |

|---|---|---|---|---|

| 한국 인구 적용 병력규모 |

2020년 인구구조 | 10~20만 명 | 13~20만 명 | 13~21만 명 |

| 2025년 인구구조 | 10~20만 명 | 8~14만 명 | 9~16만 명 | |

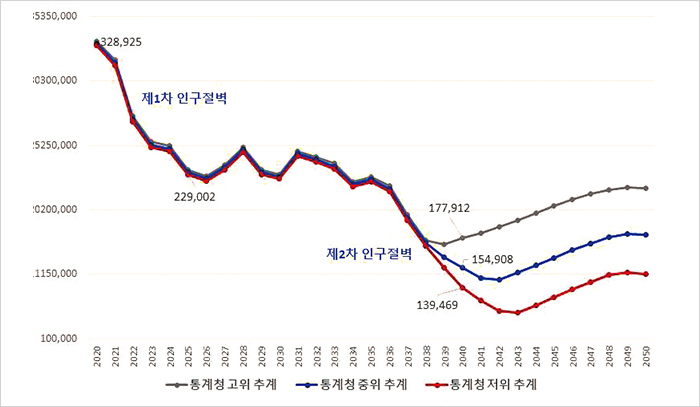

| 2040년 인구구조 (통계청 저위 추계) |

10~19만 명 | 5~8만 명 | 6~10만 명 |

김은경

최병욱

김은경

최병욱

여석주

김은경

최병욱

조관호

여석주