공부방 계급,

이렇게 작동한다

- 커리어

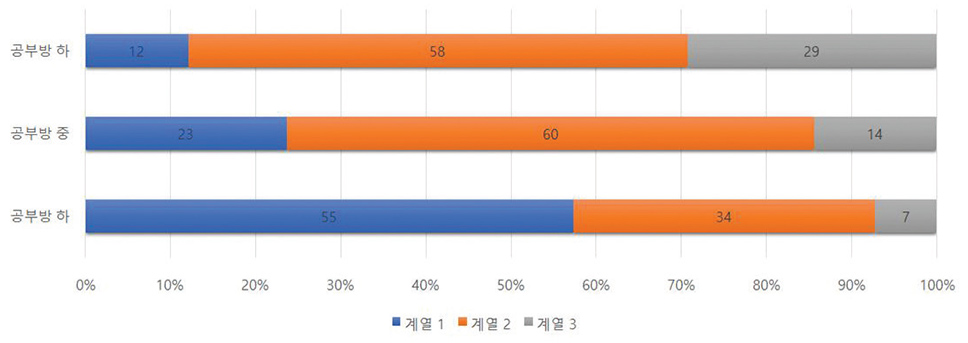

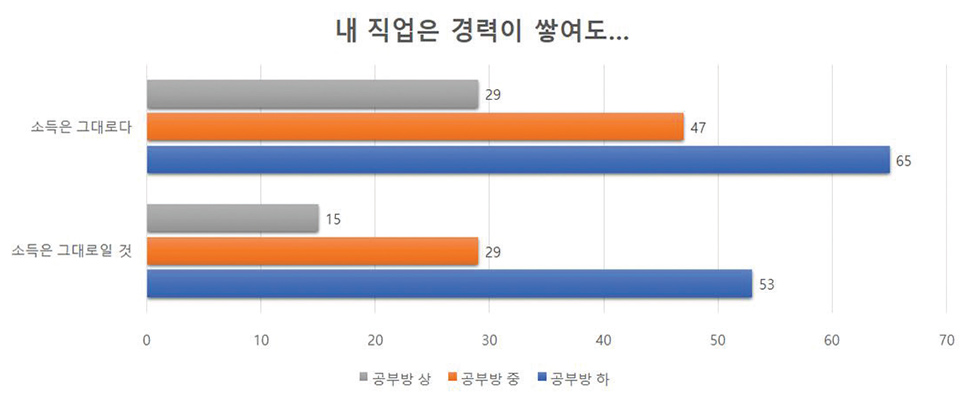

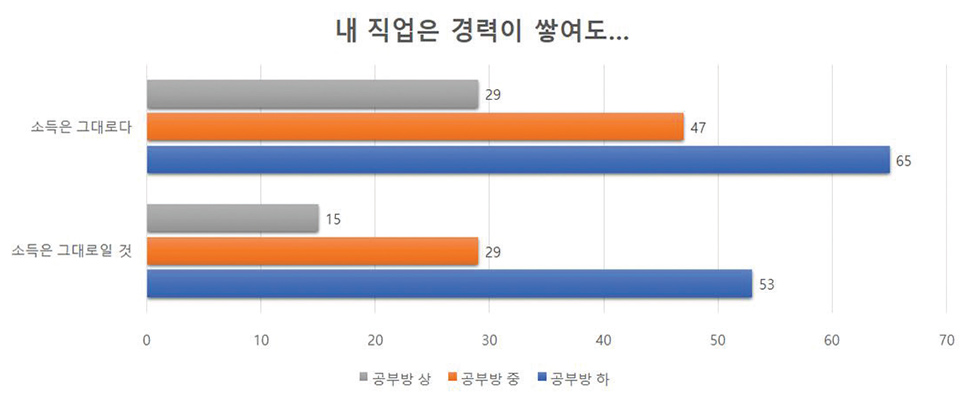

일하는 사람, 근로소득이 있는 사람들에게 지금 내 직업의 경력이 쌓이면 소득이 오르는지, 소득이 그대로인지에 대해 질문했다. 소위 노동시장에서 괜찮은 일자리는 커리어를 따라 소득이 오르지만 불안정 노동시장에서는 10년 일해도 소득이 오르지 않는다.

<그림 5> 경력과 소득의 관계

- 현재와 미래

이 질문에 대해 내 직업은 경력이 쌓여도 소득이 그대로다. 불안정 노동시장에 있을 가능성이 높다고 응답한 비율이 하층은 65%, 상층은 25%였다. 미래 전망도 공부방 하층은 희망적이지 않다. ‘내 소득은 미래에도 커리어와 상관없이 그대로 일 거다’라고 생각하는 비율이 하층은 54%, 상층은 15%이다.

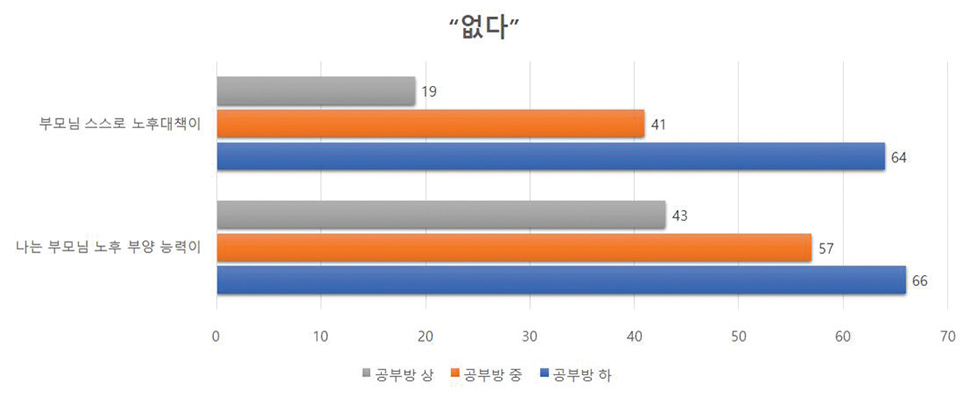

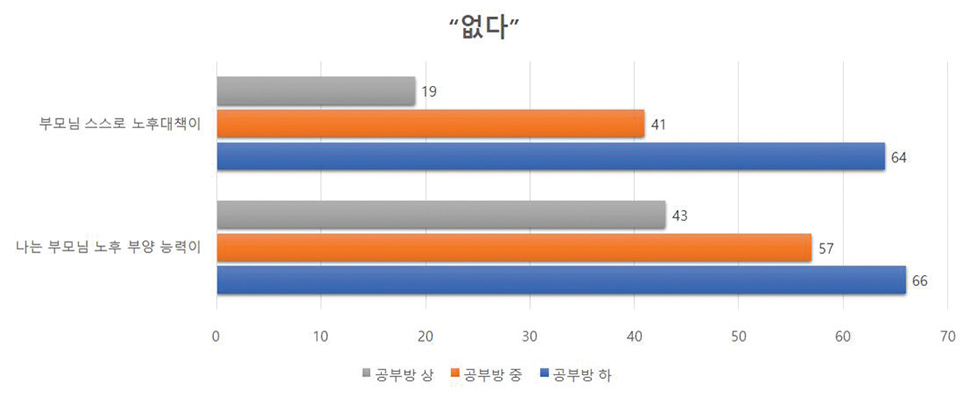

<그림 6> 부모님 노후,

부모님도 대책이 없다.

부모님 스스로 노후대책이 있으신가요? 하고 물어보면 상층은 없다는 응답이 19%, 하층은 64%였다. 부모님도 대책이 없는 것이다. 계층이 대물림된 현상이다. “나는 부모님 노후 부양능력이 있습니까?”라는 질문에는 상층 청년도 자신 없다고 말한다(43% 응답). 그러나 하층 청년들은 66%가 대책이 없다는 것으로 응답했다. 하층 청년 세 명 중 두 명이 부모님도 본인도 부모님의 노후에 대한 대책이 마련되어 있지 않은 것이다.

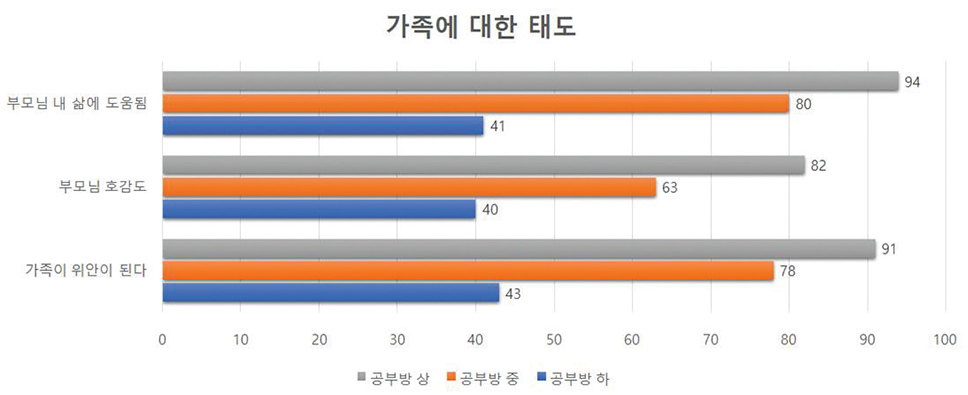

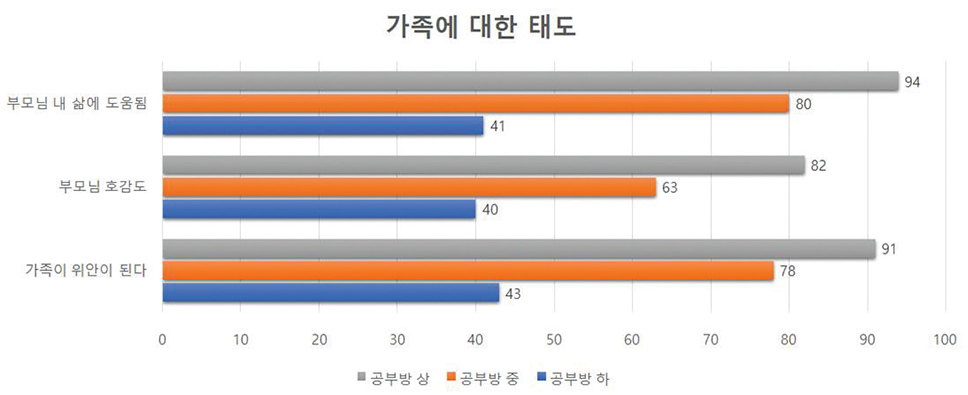

<그림 7> 계급이 다르면,

가족 관계조차 다르다.

조사를 진행하면서 가장 안타까웠던 데이터가 <그림 7>이다. 보통 한국에서 사회여론조사를 하는 분들은 ‘한국은 가족주의가 굉장히 강하기 때문에 굉장히 긍정적이고 따뜻하고 신뢰도도 높고 일관 된다’라고 말한다.

그러나 계층을 쪼개면 그것도 갈라진다. 부모님이 내 삶에 도움이 되었다는 질문에 상층 청년들은 94%, 하층 청년은 41%가 그렇다고 응답했다. 부모님에 대한 호감도 역시 상층 청년은 82%, 하층은 40%가 호감이라고 응답했으며, 가족이 위안이 된다는 질문에 상층은 91%, 하층은 43%이다. 그러니까 한국에서 거의 의심하지 않았던 단란한 가족상 역시 계층화되어 있는 것이다.

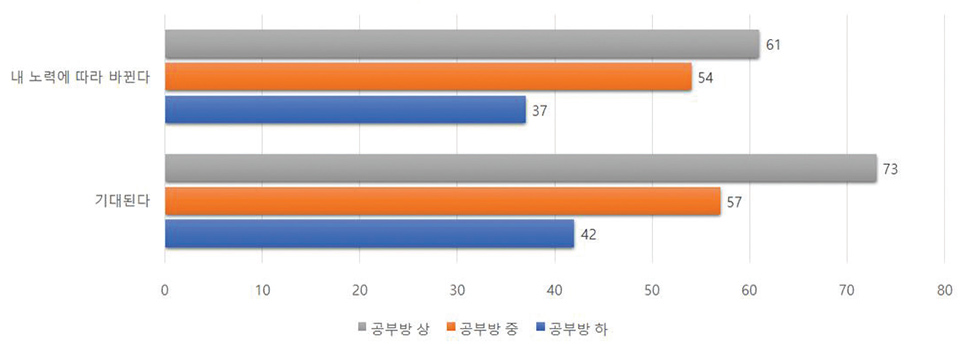

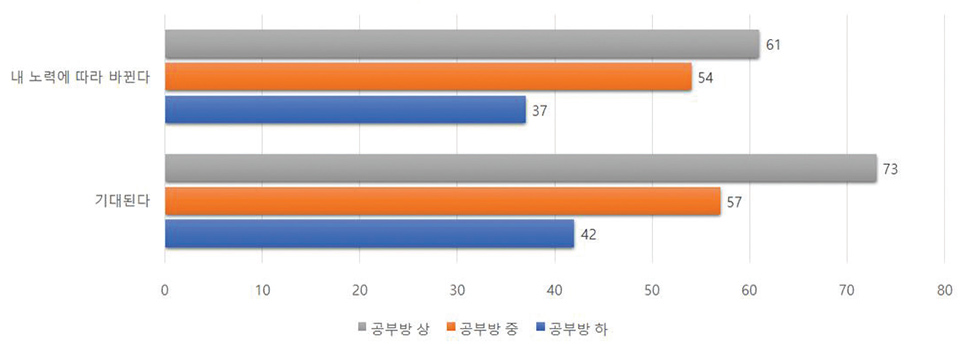

<그림 8> 청년에게는 무한한 기회가?

내 미래는

청년을 취약계층으로 봐야 하는지 아닌지에 대해 지난 20년간 논쟁이 있었다. 20세기에는 청년이 집이나 돈이 있어서가 아니라 미래에 대한 기회가 있어서 청년을 취약계층이라고 생각을 하지 않았다면, 현재의 상황은 어떤지 살펴볼 필요가 있다. 20세기와 지금 청년들의 상황은 같으나 청년에게 미래 기회가 무한하다는 말을 우리가 할 수 있는지에 질문을 던지게 되었고, 이로 인해 한국 사회가 청년을 취약계층으로 보는 관점을 만들어 청년정책을 만들고 청년 비서관을 고용하게 되었다. <그림 8>은 이러한 상황을 보여준다. 내 미래가 내 노력에 따라서 바뀐다고 생각하냐는 질문에 그렇다고 응답한 결과가 상층은 61%, 하층은 37%였다. 내 미래가 기대된다고 생각하는 비율도 상층은 73%, 하층은 42%였다.

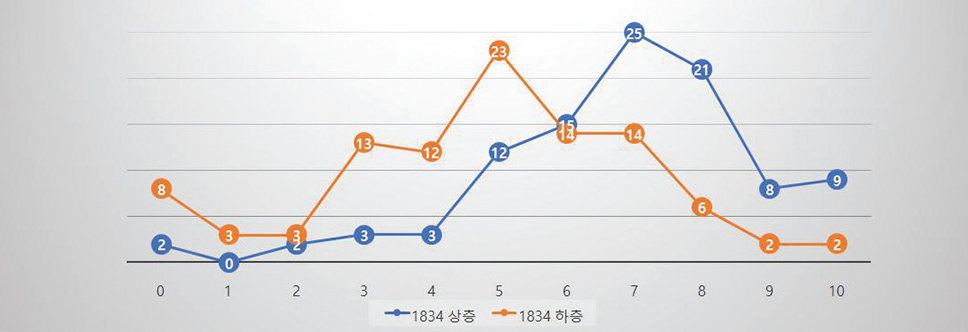

<그림 9> 계층이 다르면 삶 자체가

다르다 - ‘삶의 만족도’ 계층 격차

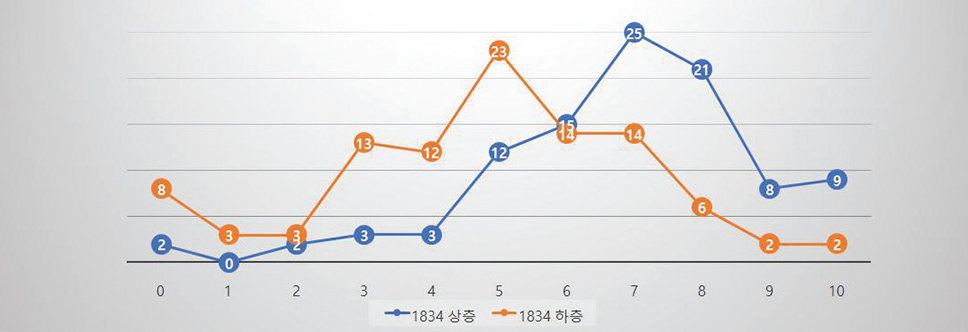

계층이 다르면 삶 자체가 갈라지는 경향을 보인다. 1834(18세~34세) 청년 상층과 하층에게 10점을 척도로 삶의 만족도를 조사한 결과 하층 청년들이 가장 많이 준 점수는 5점이다. 그래도 비교적 괜찮다는 것이다. 상층이 가장 많이 준 점수는 7점이었다. 그래도 만족하는 쪽이다. 두 계층의 평균 만족도 점수 차이는 2.1점이다. 반면 고졸과 인서울의 점수 차이가 1.2점 차이가 나는데, 이는 한국 사회에서 가장 계층적으로 동떨어진 것으로 보이는 고졸과 인서울을 비교했을 때보다 공부방 계급론의 상층과 하층의 격차가 더 큰 것을 말한다.

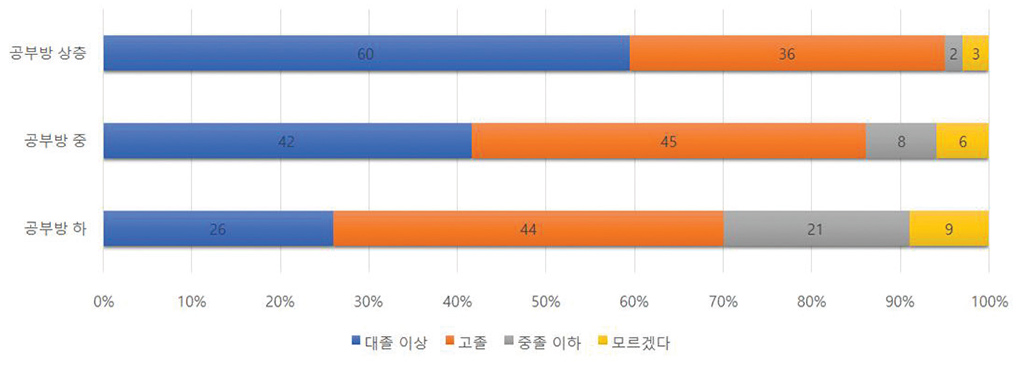

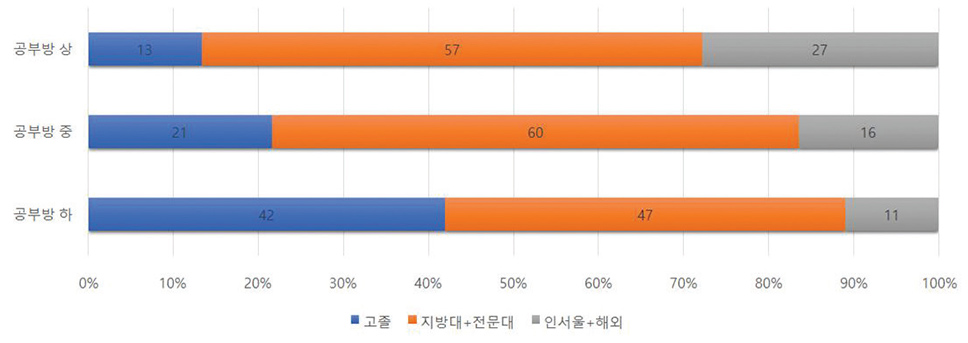

조사한 데이터 그대로를 본다면 아버지가 대졸이 아니면, 공부방 계급론 덫에 걸려 대학을 못 가거나 좋은 대학에 못 가게 된다. 그래서 불안정한 노동시장에서 일하며 미래에 희망을 걸지 못하게 된다. 또한 노후대책이 없는 부모를 봉양해야 하며, 결국 가족주의가 깨지게 되는 것이다. 이를 기회빈곤이라고도 말할 수 있다.

공부방 계급론으로

다시 본 ‘이대남 현상’

우리 사회에서 흔히 ‘이대남 현상’이라고 불리는 현상에 대해 몇 가지 계층 구조를 통하여 살펴보려 한다.

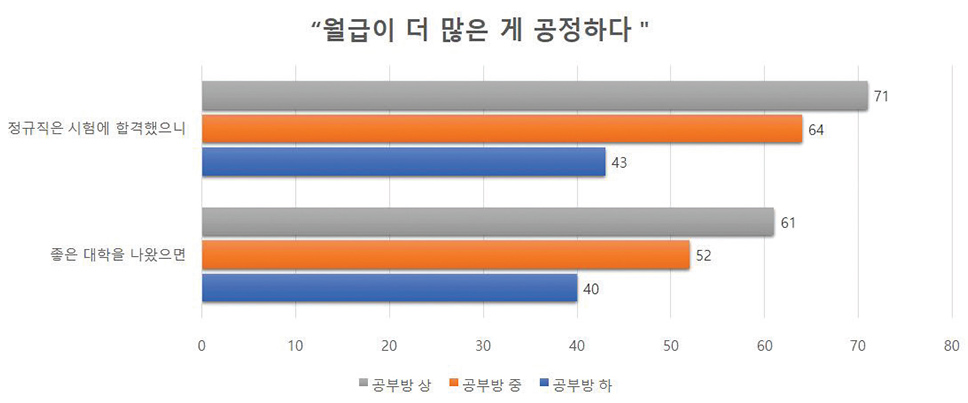

<그림 10> 20대는 공정시대? 착시다

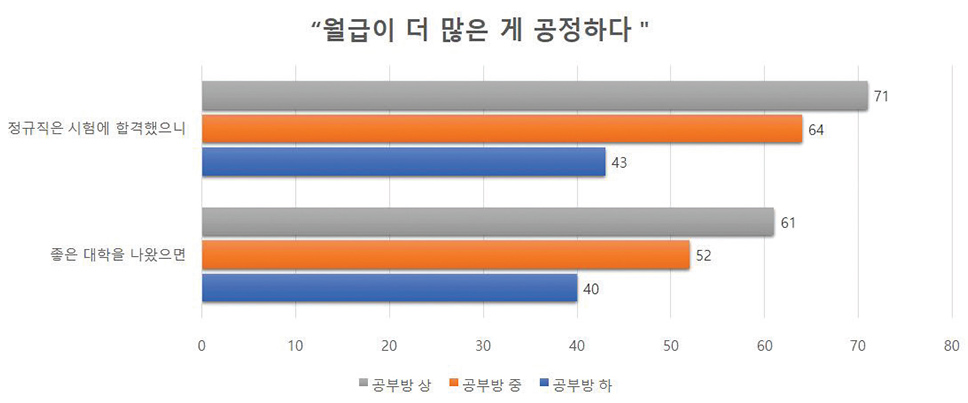

- 월급이 더 많은 게 공정하다(20대 남성)

정규직은 시험에 합격했으니까 월급이 더 많은 것이 공정한가에 대한 설문에서 상층은 71%가 그렇다고 말하고 하층은 43%가 그렇다고 말했다. 왜 그럴까. 하층 청년들은 정규직에 진입할 가능성도 크지 않고 좋은 대학을 나올 가능성도 크지 않으니 동의할 가능성이 크지 않다. 그런데 우리 사회는 이것을 이대남의 현상이라고 이야기한다.

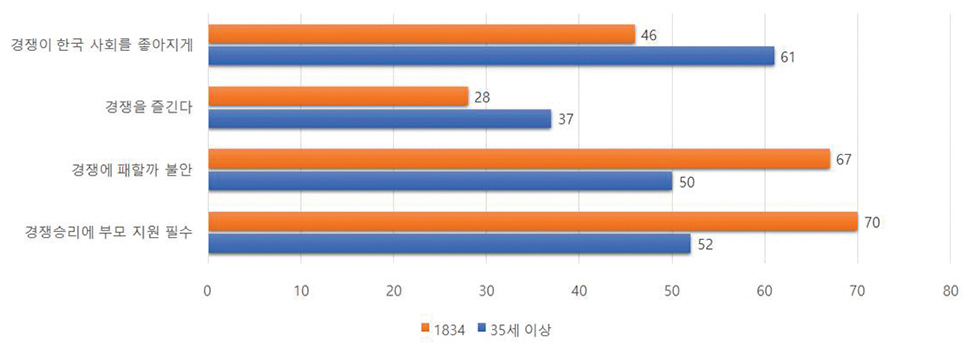

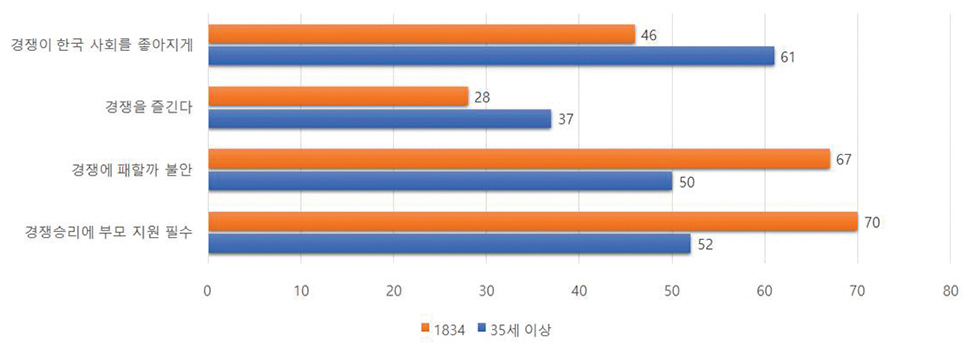

<그림 11> 청년은 경쟁을 신성시 하는가? 경쟁에 대한 태도, 청년 vs 기성세대 비교

경쟁을 신성시한다는 말이 있는데, 과연 청년들이 경쟁을 신성하게 생각할까. 그런데 이는 기성시대의 이야기다. <그림 11> ‘경쟁이 한국사회를 좋아지게’, ‘경쟁을 즐긴다’의 문항에는 기성세대가 더 높은 비율을 보였고, 경쟁에 대한 스트레스를 보이는 ‘경쟁에 패할까 불안’, ‘경쟁승리에 부모 지원 필수’에는 청년들이 높은 비율을 보였다.