이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.

This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

정책특집

- 2021 대한민국 국가비전회의

2세션 : 안전한 세계와 책임의 미래

1. 탄소중립과 지구적 책임시대 ‘글로벌 탄소중립

레짐’의 구축을 위하여

조명래 (한국 ESG학회 회장 / 전 환경부 장관)

1. 탄소중립을 위한

글로벌 레짐의 부재

앞당겨지는 1.5도 상승 시점

탄소중립은 2100년까지 지구 평균 온도의 상승 폭을 산업화 이전(1890~1900) 대비 1.5도로 제한하기 위해 2050년 탄소배출을 순제로(Net Zero)로 만드는 것을 뜻한다. 하지만 2021년 IPCC(과학기술반) 보고서는 최근 10년간(2011~2020) 온도 상승(1.09도 상승)이 더 가팔라지면서 1.5도 상승 시점도 당초 예상했던 것보다 12년이 앞당겨진 2030년대 후반(2030~2040년 사이)으로 예측하고 있다. 이에 따라 탄소중립의 시점도 앞당겨야 한다는 주장이 제기되고 있다.

* 동보고서는 1.5도 지구온난화에 도달하면 극한 고온빈도는 8.6배 증가하고 강도도 2.0도 증가할 것으로 예측하고 있다.

이행력 없는 탄소중립

탄소중립을 선언하거나 지지하는 국가는 134개국에 이르고, 대부분의 국가가 온실가스 감축 수준을 이전보다 대폭 상향조정하고 있다. 가령 한국은 2030 NDC를 2018년 대비 40%로 상향하며 EU도 올해 기후법 제정과 함께 2030년 1990년 대비 최소 55% 감축 등을 위한 12개 입법과제를 담은 ‘Fit for 55’를 발표했다. 탄소중립의 당위성과 그 실현을 위한 국제사회의 공감대는 날로 커지고 있는 것이다. 하지만 2050 탄소중립을 실질적으로 이끌어낼 지구적 책임구조로서 ‘파리 신기후 체제’는 여전히 구속력 없는 연성적 레짐(Soft Regime)으로 남아 있다.

지구공동체 거버넌스 구축 필요

다행스럽게 EU 주도의 탄소국경조정제도를 기반으로 하는 ‘글로벌 탄소중립 레짐(Global Carbon Neutral Regime)’이 등장할 가능성이 커지고 있다. 그러나 이를 어떻게 지구적 차원에서 구축시키고 작동시킬지에 대한 논의는 부재하다. 탄소중립(을 통한 녹색전환)을 이루어내기 위한 지구 차원의 실행구조로 지구촌이 지구공동체가 되어 기후란 ‘지구 공유지(climate as the global commons)’를 복원·보전하는 ‘오스트롬식 거버넌스 체제’ 구축이 하나의 대안으로 논의되고 있다.

2. 인류세, 행성적 한계,

기후변화: 지구 ‘공유지의 비극’

인류세 시대 기후문제 인식

현재의 기후협약은 산업화 이전 대비 1.5도 상승 제한에 목적을 두고 있지만 인간의 활동이 기후와 환경에 절대적인 영향을 미쳤다고 간주되는 인류세(Anthropocene)란 새로운 지질학적 시대로 옮겨가고 있다는 (지구촌 차원의) 공유된 인식에 기초하고 있지 않다.

지구적 현상 인식과 대응

화석연료 기반의 산업화에 의해 생산된 각종 폐기물(방사능, 플라스틱, 이산화탄소, 콘크리트, 닭뼈 등)이 지구의 지권(Geosphere), 수권(Hydrosphere), 기권(Atmosphere), 생물권(Biospehre) 등에 퇴적되면서 지구의 신진대사(Planetary Diabolism)가 교란되고 있다. 인간이 지구를 주도적으로 바꾸고 있는 만큼 기후변화와 같은 지구적 현상을 파악하는 인식과 방식도 근본적으로 바뀌어야 한다.

행성적 한계

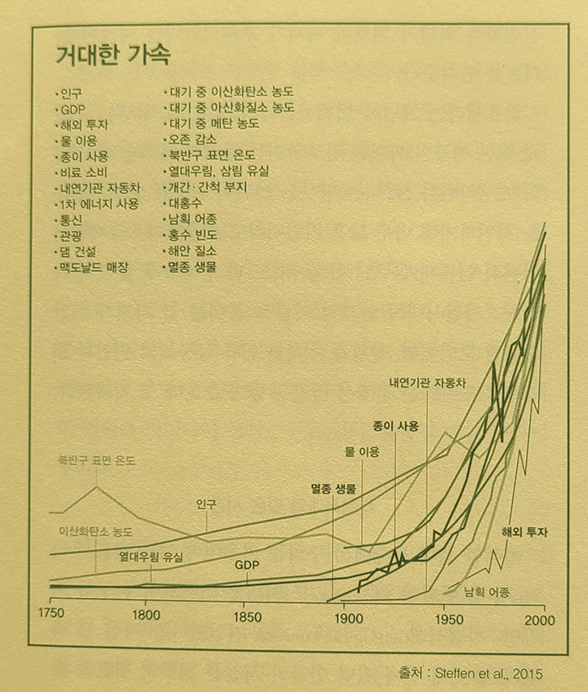

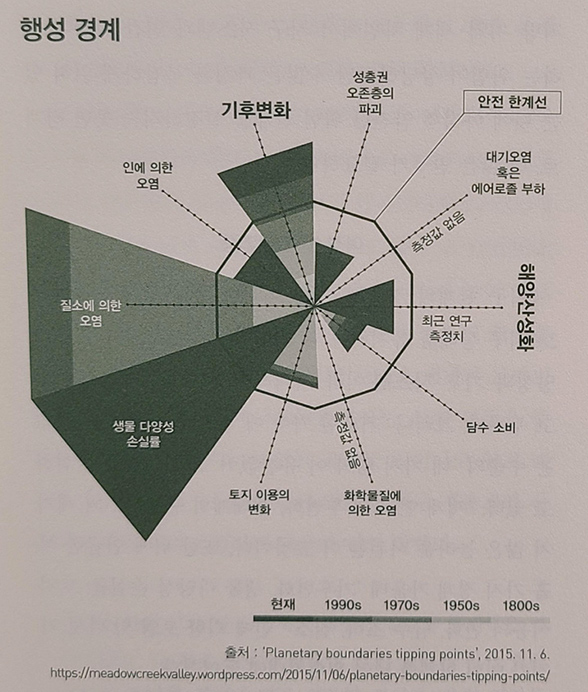

20세기 중반 이후 인구팽창, 기술혁신, 대량생산 및 소비 등에 의한 ‘거대한 가속화(Great Acceleration)’로 지구 시스템의 지질학적·화학적 퇴행과 파괴(인류세 시대가 본격 열림과 함께)가 지금과 같은 기후와 환경의 변화를 초래하고 있다. 스웨덴 ‘스톡홀름 회복탄력 센터 (Stockholm Resilience Center)’의 록스트룀(Rockstrm) 연구팀은 한번 넘어서면 지구 안정성을 돌이킬 수 없는 환경변화를 가늠하기 위한 9개의 ‘행성적 한계(Plantary Boundaries)’를 제안하고 있다. 여기엔 ‘기후변화’, ‘생물다양성 상실’, ‘생물지화학적 순환장애(인, 질소 농도 초과)’, ‘성층권 오존 결핍’, ‘해양 산성화’, ‘담수 소비 및 지구적 물순환 교란’, ‘토지 이용의 확대’, ‘화학 물질 순환 급증’, ‘대기 중 에어졸 부하 증가’ 등 9가지가 포함된다.

지구시스템 문제로서 환경문제

9가지 중 기후변화, 생물다양성 상실, 토지이용의 확대, 담수 소비 및 지구적 물순환 교란, 생물지화학적 순환장애(질소, 인에 의한 오염) 등 다섯 가지는 이미 행성적 한계(안전지대)를 넘어섰다. 행성적 한계로서의 환경문제는 지구시스템(earth system)의 문제로서 전통적인 환경정책패러다임으로선 풀 수 없다(Birman, 2021).

*출처 : 강금실, 2021, <<지구를 위한 변론>>, 김영사, p.47, p.57.

전통 환경정책 패러다임의 한계

행성적 한계로서 환경문제는 산업화 이후 개별국가들이 각자의 이익을 극대화하는 과정에서 온실가스의 과도한 배출에 의해 일어난 기후위기로 나타나고 있다. 이런 점에서 기후위기는 ‘공유지의 비극’을 그대로 닮아 있다고 할 수 있다. 따라서 그 해결을 위해선, 지구촌 구성원은 기존의 공유지(기후) 소비방식을 완전히 바꾸는 제도에 합의해야 하고 의지와 신뢰를 가지고 합의된 제도에 순응해야 한다. 지구 공유지를 복원하기 위해서는 외부 불경제(지구공유지 훼손)를 공동체 자치를 통해 국가 단위의 사회(기업과 기업 포함)로 내부화해야 한다. 이는 피구(Pigou)의 ‘환경비용 내부화’를 국가 단위로 확대한 것에 해당한다. 따라서 지구시스템의 문제로서 기후위기 문제의 해결을 위해선 전통적인 환경정책의 전환이 불가피하다<표 1>.

<표 1> 전통적 환경정책의 한계

Frank Bierman(2021)는 ‘인류세 시대 환경정책의 미래:패러다임전환을 위한 시간*’이란

논문에서 전통적인 환경정책 패러다임이 5가지 이유에서 한계에 직면해 있다고 주장

첫째, ‘인간-자연 이분법(dichotomy of humans and nature)’의 강조

둘째, ‘사회생태적 체제 접근(social-ecological system approach)’ 같은 통합적연구개념(integrated research concept)을 수용하지 못함

셋째, 행성적 정의와 민주주의(Planetary justice and democracy)를 강조하지 않음

넷째, 인류세 시대 새로운 규범적 도전(예 : 지구 평균 온도 상승 1.5도 내 묶기)의 대응 실패

다섯째, 인간종과 비인간종 생존(human and non-human survival)의 문제를 정치적으로 주변화하는 위험

* Birman, Frank, 2021, the future of environmental policy in the anthropocen: time for a paradigm shift, Environmental politics, vol.30, nos. 1-2, 61-68

3. 행성적 한계로서 기후변화와 탄소중립

행성적 한계를 넘어선 기후변화

행성적 한계에서도 지구 상태를 유지하는 데 가장 중요한 ‘핵심경계’는 ‘기후시스템’과 ‘생물 다양성’이다. 이중 기후시스템의 행성적 한계는 인간 활동의 85%가 의존하는 화석연료의 과도한 사용에 따른 온실기체의 농도값 상승으로 확인된다. 온실기체의 70%를 차지하는 이산화탄소의 농도는 산업화 이전 평균 278ppm에서 현재(2020년 1월 기준) 413ppm로 1.5배 증가해 행성적 한계(Safety Zone)를 넘어섰지만 세계는 지금도 매년 350억 톤을 배출하고 있다.

탄소예산은 얼마나 남았나?

그렇다면 1.5도 상승 목표를 달성하기 위해 탄소를 앞으로 얼마나 더 배출해도 될까? 특정한 지구평균 기온 값을 유지하기 위해 인류가 배출할 수 있는 이산화탄소의 허용량을 ‘탄소예산(Carbon Budget)’이라 한다. 우리에게 남아 있는 탄소예산은 얼마인가? IPCC 제1 작업반 평가보고서에 의하면 50% 확률로 1.5도 목표를 달성하기 위한 탄소예산은 약 4,600억 톤이고, 66% 확률로 1.5도 목표를 달성하기 위해서는 3,600억 톤이다(한국환경연구원, 2021: 279-280). 후자를 기준으로 하면 지금의 연간 350억 톤 배출 추세로는 10년 내에 탄소예산이 고갈된다.

탄소예산의 공평한 배분을 위한 탄소중립

얼마 안 남은 ‘탄소예산’은 ‘지구의 공유지 혹은 공유자산’이 그만큼 얼마 안 남았다는 것을 의미한다. 이는 ‘스톡홀름 탄력회복 센터’가 말하는 ‘인간 생존을 위한 행성적 생명 지탱 시스템(Planetary Life Support System For Human Survival)’이 작동할 지구의 시간이 얼마 안 남았다는 뜻이기도 하다. 지구 공동체의 기후변화 대응은 이 남은 탄소예산을 “어떻게 공평히 나누고 구성원들이 아껴 쓸지, 즉 신뢰를 가지고 자발적으로 (감축에) 기여하며(①Global Allocation, ②National Contribution), 그 과정에서 전환의 약자를 어떻게 보호하느냐(③Global Just Transition)”에 달려 있다.

탄소중립을 넘어

현재 전 세계적으로 논의되고 있는 탄소중립의 실현은 이 같은 방식(위의 ①+②+③)으로 작동할 수 있는 레짐(regime)으로 구축되어야 한다. 지구 공동체의 ‘모두를 위한 탄소중립(Carbon Neutrality For All)’, 나아가 지구의 공유지(기후) 회복을 통해 ‘지속가능한 지구촌 사회(Global Sustainable Society)로의 전환’을 이끌어내는 것으로 탄소중립이 실현되어야 한다.

4. 부상하는 글로벌

탄소중립 레짐

연성적 파리 신기후 체제

‘공동의 그러나 차별화된 책임(CBDR: Common but Differentiated Responsibilities)’이란 형평성 원칙을 내걸고 야심 차게 체결된(1997년) ‘교토협약(2005년 발효, 2020년까지 시행)’은 ‘공유지의 비극’과 ‘무임승차(38개 선진국에만 온실가스 감축 의무부여, 중국, 인도 등 신흥 개도국의 감축 의무 유예)’ 같은 문제로 인해 결국 실패로 끝났다.

2011년 COP17 더반 플랫폼을 기반으로 체결된 2015년 파리협정(2016년 발효, 2021년부터 시행)은 ‘산업화 이전 대비 2도 상승(가급적 1.5도) 제한’, ‘기후회복력 배양(적응)과 온실가스 저배출 발전(완화)’, ‘재정흐름의 조성’ 3대 목표의 설정과 온실가스 감축에 대한 모든 국가의 참여를 결정사항으로 담고 있다. 하지만 감축량의 배분과 감축의무가 부여되지 않은 채 ‘투명한 자발적 감축’만 권고하는 낮은 수준의 국제협약, 즉 구속력과 이행력이 없는 ‘연성적 레짐(Soft Regime)’에 불과하다. 최근 NDC를 갱신한 143개국의 온실가스 삭감 약속을 집계하면 2030년 배출량이 2010년 대비 오히려 16% 증가한 것으로 드러났다. 이는 2100년까지 1.5도 상승을 제한하기 위해 2030년까지 2010년 대비 최소 45% 감축해야 하는 목표치(IPCC 2018년의 ‘지구온난화 1.5도 특별보고서’)와 거리가 멀어도 한참 멀다. 탄소중립이 대세를 이루는 것 같지만 실상은 ‘소를 더 풀어 각자의 이익을 극대화하려는 가운데 공동초지의 황폐화와 고갈’이 임박한 ‘공유지의 비극(Tragedy of the Commons)’이 여전히 높은 수준에서 계속되고 있음을 보여준다.

부상하는 글로벌 탄소중립 레짐

IPCC의 1.5도 특별보고서가 제기한 ‘NDC 상향 및 2050년까지 탄소중립’의 요청에 가장 빠른 반응을 보이는 것은 EU이다. 2019년 12월 EU는 기후변화 대응을 통한 지속가능한 성장인 그린뉴딜과 탈탄소 사회로의 전환인 탄소중립을 두 축으로 하는 ‘유럽 그린 딜(European Green Deal)’을 발표했다. 나아가 2021년 6월엔 유럽기후법을 제정하여 2030년까지 1990년 대비 55% 이상 온실가스감축과 2050년 기후중립 달성을 법제화하였다.

탄소누출을 막기 위해 수입제품에 EU 수준의 탄소비용을 부과하는 ‘탄소국경조정제도(CBAM)’ 도입을 위한 법안도 발의되었다. 2023년부터 철강, 시멘트, 알류미늄, 비료, 전기제품 대상으로 탄소국경세를 우선 시행하고 2025년부터 전면 시행 예정이다. 하향적 의무부여 없이 각국의 자발적 행동을 원칙으로 하는 파리협정과 달리 국제적인 통상규칙 제정을 통해 탄소비용의 부과를 강제하는 CBAM의 도입은 파리협정이 해결하지 못했던 문제를 푸는 하나의 해법으로 기대되고 있다(한국환경연구원, 2021: 276-285).

전 세계 경제규모의 2/3, 전 세계 배출량의 65%를 차지하는 EU, 일본, 중국, 미국 등이 탄소중립을 선언하는 가운데, EU와 미국 등을 중심으로 탄소국경세가 도입되고 IMF의 탄소세 인상이 권고에 따른 각국가별로 탄소가격제가 도입되고 확대되면 ‘탄소통상’을 중심으로 하는 새로운 글로벌 경제질서, 나아가 글로벌(경성적) 탄소중립 레짐(Global Carbon Neutrality Regime)의 등장이 가시화할 것이다. 그러나 정합성을 갖춘 글로벌 레짐이 등장·작동하기까지는 탄소배출 측정의 표준화 부재, 탄소가격의 국가 간 차이, 중복 혹은 이중 과세, 교역 마찰, 자국 산업 보호주의, 발전도상국의 반대 및 탄소감축 기술 및 재원 부족 등의 문제가 선제적으로 해결되어야 한다.

5. 탄소중립

자율공동체로서

기후클럽

공유의 비극 넘어서기

공유지의 비극에 관한 연구로 노벨경제학상(2009년)을 수상한 오스트롬(Eliner Ostrom) 교수는 기후위기의 무임승차(Free Ride) 문제를 해결하기 위해 획일적인 대안을 만들지 않고 공동체의 자율적인 관리로도 더 좋은 해결책을 찾을 수 있다고 주장한다. 모든 나라, 모든 단체가 참여하는 거대한 집단이 아니라 서로 긴밀히 얽혀 있는 중소 규모집단의 행동이 무임승차를 해결하는 단초를 제공한다고 보면서 기후변화 해결책은 반드시 다(多)중심적이어야 한다고 강조한다(2010년 8월 고려대 초청 ‘누가 기후변화에 영향을 주는가’란 주제의 특강 내용).

오스트롬 교수는 자율적 관리를 통해 기후변화 문제를 해결하기 위해 개인과 사회가 먼저 ‘신뢰’를 구축해야 한다고 한다. 공동체의 자율 관리는 사적 이익 추구에 매몰된 개인이 기후위기와 같은 공동체의 문제를 소통과 참여를 통해 자각하고, 기후위기 극복을 위한 비용의 자발적 지불을 통해 보다 큰 공동체(환경)의 편익을 실현하는 방식으로 이루어지고 있다. 자율 책임 공동체는 신뢰와 책임의 구조를 내면화하는, 즉 기후 비용과 편익의 공동체 내부화하는 실천단위가 된다.

기후클럽

2018년 노벨 경제학 수상자인 윌리엄 노드하우스(William D. Nordhaus) 교수는 그 동안 기후변화 대처에서 진전이 없었던 이유 중 하나로 무임승차 문제를 들면서 이러한 해결을 위한 방안으로 ‘기후 동호회 이론(Climate Club Theory)’을 제창했다. 탄소배출을 줄이는 것에 뜻을 같이하는 나라들이 배타적 단체(클럽)를 만들어 회원국끼리 경제적·사회적 혜택을 서로 나누는 반면, 비회원국에 대해선 기후변화 관세 등을 물려 진입장벽을 높이면, 이들도 결국 회원국 자격을 얻기 위해 탄소배출을 자발적으로 줄이게 된다고 본다.

모든 기후클럽 회원국은 국내에서 탄소국경조정제도, 배출권 거래제 등의 시행을 통해 탄소에 적절한 가격을 부여하고, 탄소에 적절한 비용을 부과하지 않는 비회원국에 무역 제제를 가하는 것이 가장 중요한 규칙이다. 하지만 이러한 규칙이 회원국 사이에 법적 구속력을 가져야 하고, 국가 간 대등하면서 효율적 협상 시스템이 작동해야 하며, 국가 간 탄소가격의 상대적 균등화(국가별 탄소세율의 동일화 혹은 차등화, 탄소측정의 표준화, 공동 탄소인증제의 실시 등)가 이루어야 한다. 여기에 규칙과 합의를 위반할 때 회원국에 대한 제제가 부과되고 수용될 수 있는 장치 등이 작동할 때 온전한 기후클럽이 될 수 있다.

기후클럽은 오스트롬의 ‘자율적 책임 공동체’ 원리를 바탕으로 조직되는 것으로 자발적이면서 구속력(책임)이 있는 글로벌 탄소중립 레짐의 한 전형(Prototype)으로 발전시킬 수 있다. 이는 실제 독일, 프랑스 등 일부 EU 국가와 미국, 캐나다 등 범대서양 국가들을 중심으로 활발히 논의되면서 EU의 CBAM을 대신하거나 보완(확대)할 수 있는 준거모델로 간주되고 있다. 세계 온실가스 배출의 61%, 상품 수입의 43% 차지하는 미국, 중국, EU가 참여하는 기후클럽의 구성도 논의되고 있다.

탄소중립 공유재

공동체 자율책임 관리 방식의 글로벌 탄소중립 레짐이 작동하기 위해서는 탄소예산의 할당, 탄소가격의 내부화, 탄소의 등가교역(배출권 거래 등)뿐만 아니라, 공동체의 탄소중립을 돕는 다양한 공유재(공유자산)도 함께 갖추어져야 한다. 탈탄소 미래 핵심기술(예 : 효율적인 태양광·풍력 기술, 그린수소기술, 탄소포집기술, E-Fuel 등)의 공동개발, 표준화된 ESG 제도의 활용, 탈탄소 녹색산업의 표준 분류체계 적용, 탄소중립펀드의 공동조성 및 활용, 탄소 인벤토리의 공동 구축 등이 탄소중립을 위한 공유재를 확보하는 방안들이다.

6. 탄소중립을 위한

한국의 지구적 책임

대외적 책임 : 탄소중립 기후클럽의 가입

한국 정부는 최근 들어 2030 NDC를 40% 상향하고 강화된 2050 탄소중립 시나리오를 확정하는 등 기후변화 선도국으로 나가기 위해 전에 없는 전향적인 모습을 보이고 있다(탄소중립위원회, 2021). 하지만 세계 7위 탄소배출국, 9위 에너지 다소비국, 11위 온실가스배출국으로 지구 온난화 등 기후변화에 기여가 큰 만큼, 국제사회에서 탄소중립을 위한 책임도 크다. 하지만 서구 국가들에 비해 탄소중립의 준비나 여력이 부족한 것도 사실이다. 이런 점에서 한국은 기후클럽의 경계선에 위치해 있지만, 지구촌 공동체의 성원으로 책임을 다하기 위해서는 기후클럽으로의 진입을 적극적으로 추진해야 한다(한국환경연구원, 2021: 299).

아직 가시화된 기후클럽이 없기 때문에 당장은 G20의 틀 내에서 탄소중립을 선도하고 솔선수범하며, 탄소중립을 위한 공유재 조성(기술적·재정적으로)에 기여를 늘리는 등이 지구적 책임을 구현하는 한 방식이 될 수 있었다.

또한 탄소배출 세계 1위인 중국, 3위인 일본, 7위인 한국이 포함된 ‘동북아 탄소중립 공동체’의 구성을 적극적으로 제안하여 이 틀 내에서 지구적 책임을 구현하는 것도 한 방식이 될 수 있다. 현재 3국 간에는 환경장관 회의가 매년 열리고 한국-중국의 환경장관회의가 정례화되어 있다. 따라서 단기적으로는 이러한 3국 환경협력체를 통해 탄소중립 관련 3국 공통 의제를 제안하여 공동 시행하면서 사업영역을 점차 확대하는 것이 현실적이다. 현재도 월경성 대기오염 저감을 위한 사업 등이 이러한 방식으로 추진되고 있다(베이징에 ‘한중환경협력센터’가 실제 가동 중).

동북아 탄소중립 공동체는 한국의 입장에서 볼 때 2050 탄소중립을 위해 추진해야 할 동북아 슈퍼 그리드 구축이나 탄소배출권 국가 간 거래 등을 위해서라도 구성되어야 한다. 점차 확대한다면 북한, 몽골, 러시아, 나아가 동남아 국가들도 참여할 수 있기 때문이다. 동북아 탄소중립 공동체를 노드하우스가 제안한 ‘기후클럽’으로 발전시키기 위해서는 동북아 지역의 정치·외교적 문제가 선행적으로 풀려야 하겠지만, 단계적 접근(예 : 환경장관회의체의 단계적 확대)을 통해 목표하는 바를 달성할 수 있을 것이다. 특히 동북아 탄소중립 공동체 내에서는 탄소저감과 흡수를 위한 공동사업(숲 조성 등), 탈탄소 기술의 공동개발, 탄소중립 관련 정보 및 인력 교류, 공동 탄소세율의 적용, 탄소 배출권의 국가 간 거래 등이 실제 추진될 수 있다.

대내적 책임 : 강화된 자율적 탄소중립

탄소클럽에 참여할 정도로 지구적 책임을 다하려면 국내의 탄소중립 목표를 강화하고 또 이를 실현하는 대내 책임구조를 확고히 해야 한다. 이를 위해서는 보다 능동적인 감축 시나리오(강한 시나리오가 약한 시나리오에 비해 기후변화 피해를 더 많이 줄이고 GDP에 더 긍정적인 기여를 함)를 선택하고, 이를 토대로 탄소중립을 지렛대로 하여 한국사회의 녹색전환을 이끌어내는 탄소중립화 전략을 강하게 드라이브해야 한다. 탄소중립은 목표가 아니라 한국사회의 녹색전환을 이끌어내는 도구로 활용되어야 한다.

1.5도 상승 시점이 빨라질 수 있는 만큼, 탄소중립의 시점도 2050년 이전으로 앞당기는 것에 대해 진지하게 검토해야 한다. 아울러 탄소중립의 기술적·산업적 관건이 되는 석탄발전의 조기중단, 내연기관차 운행의 조기종식, 그린수소의 국내 공급기반 확대, 탄소중립 공정기술(예 : 수소환원제철기술, 탄소포집기술 및 저장기술) 및 연·원료의 상용화(예 : E-fuel, 바이오 플라스틱 등)을 위한 과감한 투자 등이 대대적으로 추진되어야 한다. 탄소중립은 한국의 산업경제를 한 단계 업그레이드하는 것(일종의 포지티브 게임)으로 적극 활용되어야 한다.

현재 전국 4곳의 대기관리권역에 적용되는 대기오염배출총량제와 함께 탄소배출총량제를 도입해 지역별로 배출량을 할당하고(탄소배출 지역할당제), 정교한 설계를 바탕으로 지역 간 배출권 거래를 허용하여, 탄소배출을 최대 40% 이상 추가적으로 저감토록 해야 한다.

앞으로 발생할 좌초자산(stranded assets)의 경우, 정부에서 선제적으로 실태 파악을 하고 선제적인 산업 전환을 유도해야 하며, 이를 위한 중장기 마스터플랜을 탄소중립법에 의거하여 별도도 작성해야 한다. 현재 상장 대기업에만 적용되는 ESG 공시제도를 비상장 중소기업에까지 확대 적용해 탄소중립 산업전환을 보다 적극적으로 이끌어내도록 해야 한다. 이를 지원하기 위한 ‘(가칭) ESG진흥원’의 설치도 필요하다.

중장기적으로는 탄소중립을 지역단위로 자율적으로 추진하여, 지역·지방의 탄소중립 합(合)이 대한민국의 탄소중립이 되도록 해야 한다. 현재로도 국가 전체 배출량 중 40%가 지방정부의 관리대상인 만큼, 지역별 탄소중립 인프라를 조속히 구축(인벤토리 구축, 탄소중립 시나리오 및 로드맵 작성, 기본계획수립, 탄소중립이행책임관 지정, 지방탄소중립위원회 구성 등)하고 탄소중립 사업(교통, 건축, 토지이용 등의 분야)을 자율적으로 추진하도록 해야 한다. 그린뉴딜과 병합 추진하면 더욱 효과적일 것이다. 탄소중립의 국내 책임은 주민이 참여하는 지역 책임제로 다양하게 제도화되어야 한다.

<참고문헌>

강금실, 2021, <<지구를 위한 변론>>, 서울: 김영사.

탄소중립위원회, 2021, <<2050 탄소중립 시나리오>>.

한국환경연구원(KEI) 엮음, 2021, <<대한민국 탄소중립>>, 서울: 크레파스 북.

Bierman, Frank, 2021, The future of environmental policy in the Anthropocene: time for a paradigm shift, Environmental

Politics, vol.20, nos. 1-2, pp.66-68.