2. 민주주의·공화주의·자유주의

그렇다면 이 문제에 대해 어떤 논의가 필요할까. 결국 민주공화국과 국민주권 개념을 우리가 정확하게 실현하고 있느냐가 중요하다. 헌법 제1조 제1항과 제1조 제2항, 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 할 때 과연 국민은 주권을 어느 정도 행사해 왔을까. 국민들은 대통령 선거, 지방의회 의원 선출 등을 주권행사라고 생각한다. 주권은 최고 의사결정권이다. 국민들이 국가의 주요 결정에 있어 주인이 되어본 적이 과연 있는지 생각해 보면 회의적이다. 지금 우리가 흔히 말하는 민주주의, 공화주의, 자유주의를 분류한다면 다음과 같다.

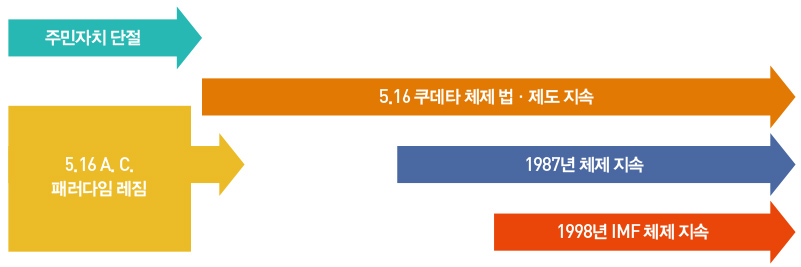

자유주의의 개념은 유신헌법 전문에 등장한 자유민주적 기본질서를 그대로 따라가고 있다. 자유민주적 기본질서가 헌법에 들어온 것은 결국 5.16 군사쿠데타로 권력을 잡은 후 유신헌법으로 장기집권 하기 위해 자유민주주의 제도를 도입한 것이다. 이전의 헌법에는 자유민주주의라는 용어조차도, 대한민국 어느 학회에서도 자유민주주의라는 용어는 극히 사용하지 않았다. 결국 민주주의와 공화주의가 어떻게 자유주의와 함께할 수 있느냐는 숙제를 우리가 안고 있다고 본다.

1997년 신공화주의라는 이론에 의해 전 세계가 신공화주의와 자유주의, 공동체주의를 놓고 뜨거운 논쟁을 벌였다. 그러나 20년이 지난 지금 우리는 공동체주의, 공화주의에 대한 개념화도 제대로 정립하지 못한 실정이다. 자유주의와 공동체주의를 비교해도 결국 우리가 어떤 보편성을 가질 것인가, 특수성을 가질 것인가, 그리고 독립적인 존재로 살아갈 것인가, 아니면 상호 의존적 존재로 살아갈 것인가 등의 숙제를 던지고 있다.

자유주의는 우리가 잘 알고 있다시피 개인의 원자화, 도덕적 상대주의, 국가의 중요성을 강조한다. 그 반면 공동체주의는 개인의 자율성 침해, 전체성의 사회공학적 강요, 다양성 침해 및 전체주의화 경향이 있는 것도 사실이다. 공동체주의를 시민적 공화주의로 바라보고 신공화주의와 어떻게 비교해볼 수 있을까. 결국 공통된 것은 우리 국민들이 상호의존적인 존재로 존재하고, 연대할 수 있는지가 핵심이라고 볼 수 있다. 그래서 자율적 민주주의와 공화주의적 민주주의를 우리는 어떻게 바라볼 것인가 하는 숙제가 우리에게 있다고 볼 수 있다.

자유주의적 민주주의의 경우 정치권력이 극히 제한되어야 한다. 그렇지 않으면 정치의 사법화 경향이 발생하고 이성적 합의를 통해 갈등을 해결해야 한다고 주문한다. 결국 자유민주주의가 우리 사이에 팽배해 있고 우리도 그것이 마치 정치학과 사회학의 고전인 양 수용하고 있다.

그러면 공화적 민주주의는 앞으로 어떻게 가야 할까. 권력은 규제되어야 하는 것이 마땅하다. 그렇지만 경제력의 중심에는 비지배의 제도화가 필요하다. 갈등은 항상 투쟁적이고 힘의 차이가 있다는 것도 인정해야 한다.

2,500년 전 공자가 남겨놓은 어록을 공자의 집안에서 편집하여 공자어록이라는 책을 20세기에 내놓았다. 그 내용에 “대도지행 천하위공, 대동기은 천하위가”라는 말이 있다. 쉽게 풀이하면 공적 가치를 실현하여 대동사회, 공동사회가 이루어진 것이 천하위공이다. 천하위가는 사적 가치만 주장하면 결국 재앙 사회로 간다는 것이다. 그래서 천하위공 사회가 결국 우리가 말하는 민주주의와 공화주의 개념이라고 볼 수 있다. 그리고 천하위가의 사회는 우리가 잘 아는 자유주의라고 볼 수 있다.

현재 민주주의와 자유주의 상태는 옛날부터 근대에 이르기까지 많은 학자가 비판했다. 샹탈 무페 교수는 자유주의는 이미 민주화되었고, 민주주의는 자유화되었다고 단언한다. 나치 독일 정부에 부역했던 칼 슈미트 법학자는 자유주의는 민주주의를 부정하고 민주주의는 자유주의를 부정하기 때문에 그것을 생존할 수 없는 체제라고 이야기한다.

그래서 지금 우리나라 현실에 있어서 민주주의와 공화주의 그리고 자유주의의 기울기는 어느 정도 될까. 민주주의, 공화주의를 지향하는 사람들은 극소수에 불과하다. 이것을 앞으로 어떻게 바꾸어 나갈 것인가. 우리는 이 숙제를 안고 있다.

많은 이가 대의민주주의는 한계가 있다고 주장한다. 그래서 대안 민주주의가 나왔다. 이 대안 민주주의를 마련하기 위해 어떤 이론을 접목시킬 수 있을 것인가. ‘이노베이트 띠오리(뛰는 사람 이론)’라는 것이 있다. 이것은 경영학에서 어떤 상품이 시장에서 2.5%만 먼저 잘 나가면 나중에 16%가 시장을 점령하고 나중에 그 상품이 소위 대박 터진다는 것이다. 이 이론을 적용하면 뛰는 사람이 우리나라에 3%만 존재하면 결국 이런 티핑 포인트(Tipping Point)를 만들어 전환의 시기를 만들어낼 수 있다.

우리나라는 1980년 6.10 항쟁 그리고 광화문 촛불 등 모든 시민의 동력에 3%의 뛰는 주민이 있다. 브라질의 마을에서도 결국 3% 범위 내의 주민들이 참여하고 마을을 변화시킨다고 한다. 6.10 항쟁에 100만 명이 나왔으며 이는 그 당시 인구의 3%였다. 1987년 대통령 직선을 만들어냈고, 촛불 시민혁명 역시 인구 대비 3%였다. 이를 통해 대통령 탄핵을 만들었다.

그런데 서초동 촛불집회는 인구 대비 6%인 300만 명이 나섰는데도 아직 검찰 개혁이 소리만 치고 실현되지 못하고 있는 현실이다. 3%가 사회 대변환을 이룰 수 있는데, 3%를 어떻게 직접 민주주의의 주체로 형성해야 할까. 필자는 읍면동 마을 공화국에 직접 민주주의를 도입해야 한다고 본다.