이 웹사이트는 국민의 알권리 보장을 위해 대통령기록관에서 보존·서비스하고 있는 대통령기록물입니다.

This Website is the Presidential Records maintained and serviced by the Presidential Archives of Korea to ensure the people's right to know.

정책특집V

‘저출생’ 문제,

성 불평등은 여전히 거기에 있다 1)

김은지 (한국여성정책연구원 연구위원

/ 정책기획위원회 포용사회분과 위원)

모르는 것이 힘이다:

몰라도 되는 사람, 알기에 낳지 않는 사람

최근 문학계에서 단연 돋보이는 집단은 청년 여성 작가들이다. 2020년 젊은 작가상은 대부분 청년 여성작가들에게 돌아갔다. 대상을 받은 강화길 작가의 ‘음복’이라는 작품(강화길, 2019)은 새로 결혼한 여성이 남편의 집 제사를 지내러 가서 일어난 에피소드를 다룬다. 주인공은 남편에게 들은 가족들 사이의 관계가 피상적인 이해에 불과하다는 것을 바로 간파한다. 그 집에서 보낸 단 몇시간 만에 주인공은 남편이 몰랐던 가족 역동을 읽어 낸다. 작가는 이 소설에서 기득권을 가진 사람의 ‘몰라도 되는 권리’를 낱낱이 드러낸다. 소수자는 살아남기 위해 관계의 역동을 민감하게 포착해야 하지만, 기득권을 가진 자는 마치 그런 세계가 없는 듯이 살아도 되는 세계. 권력이 앎에 미치는 영향에 대한 부정할 수 없는 통찰.

나는 ‘저출생’ 정책논의의 현장에 가면 이 소설의 장이 재현되는 듯한 느낌을 받는다. ‘저출생’이라는 용어는 ‘저출산’이라는 용어가 사회구조가 아닌 개별 여성들에게 책임을 묻는 문제로 읽힌다는 면에서 여성들의 문제제기에 따라 대체 사용되고 있는 용어다. 이와 같은 논란에서 알 수 있듯이, 저출생의 문제는 정확히 여성들의 몸을 경유한다. 제대로 된 민주주의 사회라면 자신의 몸에 대한 기본적인 결정권은 자신이 가질 수 있어야 한다. 여성에게 온전히 자신의 몸에 대한 결정권이 얼마나 보장되고 있는가는 생각해 볼 부분이지만, 적어도 출산행동 자체에 자신의 의지가 들어가지 않는다면 그 자체가 민주주의의 관점에서는 문제적인 부분이다.

출산을 결정하는 제1주체가 여성이라는 것을 부정할 수 없다면, 당연히 여성들이 왜 아이를 낳지 않으려고 하는가에 초점이 기울어져야 한다. 그러나 여성들의 목소리가 배제된 정책담론의 장에서, 여성의 입장은 중요한 문제가 아니며, 그보다 더 중요한 이유들이 있다는 담론이 주류를 이룬다. 결혼을 안해서 또는 늦게 해서, 결혼과 출산에 돈이 많이 들어서, 요새 젊은이들은 가치관이 바뀌어 자기 생각만 해서, 이와 같은 이유들. 성평등의 문제, 여성이 아이를 낳고서는 자기 개인의 삶을 살아 낼 수가 없어서 라는 이유는 세 번째나 네 번째 쯤에서야 마지못해 겨우 등장한다. 나는 이런 정책담론의 장을 보면서 ‘이렇게 편안하게 발화하는 사람들은 정말 모르는구나, 정말 몰라도 되는 특권을 가졌구나’ 라는 생각을 자주 했다. 왜 여성들이 결혼을 하지 않고 아이를 낳지 않으려고 하는지. 여러가지 통계적 자료와 실증근거, 이론적 근거를 가지고 와도 정책담론에서 여성의 관점은 결코 첫번째 이유가 되지 않는다.

저출생 설명 이론: 출산과 양육에 드는 ‘비용’,

‘개인적 삶의 희생’은 분명하게 성별화되어 있다

만혼과 저출생 현상은 동시에 발생하는 현상이다. 두 현상 간의 높은 상관관계가 존재할 수 있다. 점점 더 늦게 결혼하기 때문에 점점 더 아이를 낳을 수 있는 기간이 짧아지고, 그래서 저출생이 초래된다는 설명이 가능하다. 그러나 이러한 설명은 두 가지 인구학적 변수 간의 관계를 피상적으로 해석한 것이다. 반대로 역사적으로 볼 때, 아이를 적게 낳는 것이 일반화되어 양육기간이 단축되면, 결혼을 지연해도 자녀출산과 양육에 무리가 없게 되어 결혼을 지연하게 되는 역방향의 인과경로 또한 존재한다. 비혼증가와 혼인지연은 저출생의 원인이지만 결과이기도 하며 저출생과 함께 발생하는 같은 현상의 단면으로 이해하는 것이 좀더 구조적인 설명일 것이다.

그렇다면 왜 아이를 낳지 않는 것일까? 인구학적 변수들 간의 설명을 넘어, 조금 더 구조적 변수를 확인해 보자. 출산율에 영향을 미치는 원인을 설명하는 이론들은 대략 다음과 같은 원인들을 주장한다. 첫째, 출산·양육에 비용이 많이 든다. 둘째, 개인주의적 가치관의 영향으로 가족을 구성하고 싶어하지 않는다. 전자는 베커의 ‘가구경제학 이론(Becker, 1960, 1981)’ 이스털린의 ‘상대소득 이론(Easterlin, 1966, 1976)’ 등이 해당되는 이론들로, 이 이론들은 자녀는 경제적 비용이 소요되므로 소득이 높으면 자녀수가 늘어날 것으로 보는 논의들이다. 후자는 탈물질주의 사회로의 전환에 따라 출산율이 낮아진다고 설명하는 ‘제 2차 인구변천가설이 대표적으로(Van de Kaa, 1987; Laesthaeghe, 1995, 1998; 김은지 외, 2020: 26에서 재인용)’, 탈물질주의, 개인주의 가치관의 확산으로 혼인율과 출산율이 감소한다는 설명이다. 이러한 이론적 설명들에는 아이를 실제로 낳는 몸을 가진 여성의 관점이 없다. 경제학적 미시 이론은 돈이 없어서 ‘아이를 못 낳으니 돈을 주어야겠다’ 라는 정책적 대안으로 단순하게 이어지곤 한다. 문화적인 접근은 요새 젊은이들은 개인이 더 중요해서 ‘어떤 정책을 해도 소용없어’ 라는 정책무용론으로 이어지기도 한다.

알기에 낳지 않는, 여성들의 관점을 확인해보자. 비용이 많이 들어서 아이를 낳지 않는다면/못한다면, 그 비용은 누구에게 더 많이 드는 것일까? 아이를 키우는데 드는 의식주를 갖추는 비용과 교육비용은 남녀 공통이라고 하자. 이 부분은 중요한 부분이다. 우리 사회는 양질의 의식주와 교육을 유지하는 데에 비용이 많이 든다. 단순히 현금지원 얼마로 해결될 문제가 아니다. 이 부분은 주거와 교육에 대한 공공성을 높여서, 개개인의 사적 비용 경쟁이 이루어지지 않도록 하는 복지국가의 밑그림이 필요하다.

여기에 더해, 그럼 아이를 키우면서 자기 삶에 가질 수 있었던 수많은 기회를 놓치는 비용은 누구에게 더 들까? 현재의 제도적 환경에서 결혼과 출산, 이후의 양육과정을 통해 훨씬 더 많은 책임과 희생을 해야 하는 것은 분명하게 여성이다. 경력단절로 인한 생애소득의 손실은 그 자체로도 비용이지만, 자본주의 사회의 소득이 상징하는 개인적 시민권의 상실은 개인에게는 더 큰 비용이다.

이러한 주장은 바로 문화주의적 설명과 연동된다. 개인주의적인 가치관을 가지게 되어서 아이를 낳지 않는다면, 그 개인주의적 가치관의 영향을 받은 사람은 누구일까? 아빠가 되는 삶도 아빠가 아닌 삶보다 무겁다. 그러나 엄마가 되는 삶과 엄마가 아닌 삶과의 간극처럼 드라마틱한 간극이 아니다. 아빠는 여전히 회사에 다닐 수 있고, 오히려 일에 더 많은 시간을 보내는 것이 정당해진다. 내 이름으로 명함이 있고, 임금이 나오고, 건강보험과 연금이 나온다. 나의 개인적 경력이 쌓인다. 하지만 엄마가 되고 일을 계속하지 못해 몇 년간 양육만 하고 나면, 내 이름의 명함, 임금, 사회보험, 경력의 길은 요원해진다. 남성은 결혼하고 아이를 가져도 개인적 삶이 유지되지만, 여성은 결혼하고 아이를 가지면 개인적 삶을 포기하라는 압력을 지속적으로 받는다. 개인을 소중히 한다면, 남성의 생애과정은 크게 바뀌는 것이 없지만, 여성은 기존의 생애과정 자체를 바꾸는 결정을 해야 한다.

이러한 젠더 관점을 반영한 또 하나의 접근이 있다. 이 접근은 거시적 사회변화에 대응하는 복지국가의 제도적 맥락과 사회정책의 역할을 강조한다. 제도주의적 접근 중에서 저출생 문제에 대한 가장 강력한 설명은 성평등주의의 제도화, 규범화가 출산율 회복을 위한 조건이라고 설명하는 성평등 접근이다. 이 분야의 선구적 연구자인 McDonald(2000)는 여성이 고등교육을 받고 일을 하면서 ‘개인’으로 누려온 평등한 자유·권리·자율성이 ‘아내, 어머니’가 되면서 사라진다면 여성들은 결혼, 출산을 기피하며 그 결과로 초저출생 사회가 된다고 설명한다. 더 나아가 Esping-Andersen & Billari(2012)는 전반적인 성평등 가치가 여성들에게 확산되었으나 남성과 사회가 이를 수용하는 속도가 더디다면 저출생이 초래되지만, 이를 넘어 남녀 모두가 노동자이면서 양육자가 되는 사회가 된다면 ‘새로운 성평등 균형’을 이루어 출산율이 회복된다는 이론을 제시하였다(김은지 외, 2020: 47-55).

여기서 다시 ‘만혼’ 논의로 돌아가보자. 여성들이 결혼제도로 들어가지 않으려는 것은 아이를 낳지 않으려는 것과 같은 맥락이다. 결혼을 늦게 하기 때문에 아이를 안 낳는/못 낳는 것이 아니다. 결혼제도와 출산 이후의 삶에 불평등과 차별이 가득하기 때문에 그곳으로 들어가기를 꺼릴 뿐이다. 두 가지는 같은 현상의 이면이며, 원인과 결과의 관계가 아니다.

한국사회 친밀성의 구조변동:

청년 여성들의 생애전망 변화

필자의 연구팀은 2019년에 20대, 30대 청년 약 6,500명을 대상으로 한 ‘2030 청년층 생애전망 인식조사’를 실시하였다. 이 연구는 일과 가족과 관련된 청년 남녀의 생애전망을 진단하고자 기획되었다. 그 중에 몇 가지 지점을 소개하고자 한다.

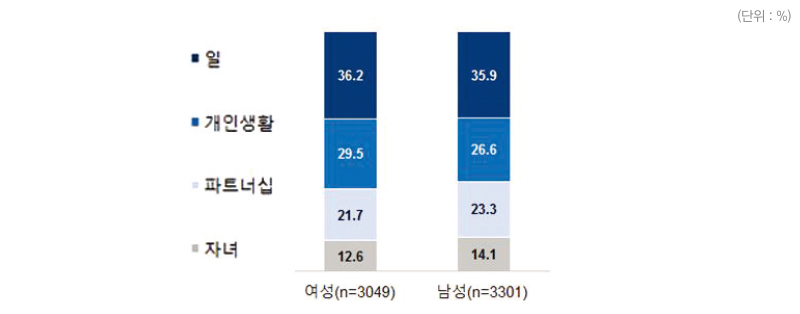

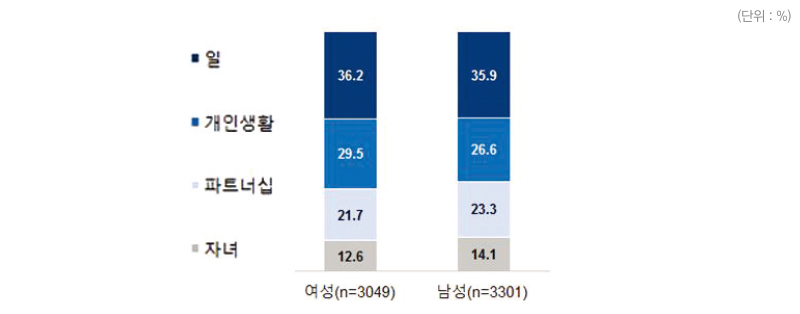

이 연구에서는 ‘일’, ‘파트너십’, ‘자녀’, ‘개인생활’의 중요성을 100점 총점 내에서 점수를 배분하도록 하여 응답자가 각 영역별로 생각하고 있는 중요성에 대해서 측정하였다. 응답결과를 살펴보면 여성과 남성 모두 청년들은 일, 개인생활, 파트너십, 자녀 순으로 중요성을 부여하고 있는데, 남녀는 거의 유사하게 일과 개인생활에 파트너와 자녀보다 높은 비중을 둔다고 응답했다. 미세한 차이이긴 하지만 일과 개인생활에 대한 응답에 여성들이 더 높은 값을 주었다.

<그림 1> 영역별 청년기 삶의 중요성에 대한 인식

자료: 2030 청년층 생애전망 인식조사(김은지 외, 2019: 172)

동일한 연구에서 청년들에게 자녀를 가지기 위한 전제조건으로 나와 파트너 각각의 건강, 경제적 상황, 안정적인 일, 근로시간, 출산휴가·육아휴직 사용, 가사분담과 양육참여, 보육·교육·수당 등 19개 항목에 대한 동의도를 질문하였다. 아래는 각 항목 중 동의도가 높은 순서대로 남녀 각각 10개씩을 제시한 것이다. 여성들의 상위 3개의 응답인 ‘파트너의 양육참여’, ‘공평한 가사부담’, ‘배우자의 출산휴가·육아휴직’은 모두 성평등과 관련된 항목이었다. 이는 경제적 상황이나 여성 자신의 일·가족양립여건보다도 높은 순위를 보였다. 이러한 응답은 주로 경제적 요건 중심으로 응답하고 있는 남성과 큰 차이를 보인다.

<표 1> 2030 남녀의 ‘자녀를 가지기 위한 전제조건’ 상위 10

주 : 나와 파트너 각각의 건강, 경제적 상황, 안정적인 일, 근로시간, 출산휴가·육아휴직 사용, 가사분담과 양육참여, 보육·교육·수당 등 19개 항목 증 동의(그렇다+매우 그렇다) 비율이 높은 순위

자료 : 2030 청년층 생애전망 인식조사(김은지 외, 2019: 226-227 재구성)

제대로 된 문항으로 묻지 않으면 여성들은 응답할 수 없다. 그동안의 자료들은 여성들의 발화를 제대로 조사할 수 없는 문항이 많았다. 제대로 된 문항이 들어왔을 때, 여성들은 강력하게 응답했다. 나는 여성들의 응답에서 여성들의 분노를 느꼈다. 자신들을 출산하는 몸으로 호명하는 국가에 대해서, 열심히 경쟁하고 노력하면 너의 자리가 있을 것이라 했던 학창시절의 약속을 저버리는 사회에 대해서. 연구자로서 내가 생각했던 것보다 훨씬 강력했다. 청년여성들은 지금의 사회구조를 정확하게 인식하고 있었고, 여성에게만 희생과 차별을 강요한다면 들어가지 않겠다고 정확하게 선언하고 있었다.

저출생 예산:

그 많다는 예산은 무엇을 위한 예산인가?

돌봄예산이라면, 한참을 더 써야 한다.

이미 정책이 너무 확대된 것이 아니냐고? 그동안 저출생에 예산을 너무 쏟아붓지 않았냐고? 무상보육에만 너무 돈을 써서 문제라고? 정책연구자로서 2000년대 이후 ‘저출산 예산’의 이름으로 정책이 확대되어 온 과정을 연구했다. 때로 정책결정과정에 참여하기도 하고, 외부에서 연구하기도 했다. 정책이 확대된 것은 맞다. 저출생 현상이 그 동력이었던 것도 맞다. 그러나 ‘그동안 정책이 많이 확대되었기 때문에 이제 더 이상 정책을 늘릴 수 없으며, 늘려도 효과가 없다’라고 주장한다면 그것은 매우 무책임한 주장이다.

개별 정책을 만드는 정책공급자의 입장이 아니라 여성의 입장에서 생각해보자. 우선 채용상 성차별은 논외로 한다 치자. 수많은 노력 끝에 회사에 입사를 했는데 아이가 생겼다면? 남성은 축하를 받지만 여성은 퇴사압력부터 시달린다. 운좋게 대기업이나 공공기관에서 일하는 여성들은 출산휴가와 육아휴직까지도 쓸 수 있다. 대신 ‘아, 쟤는 헌신이 부족하구나’ 하는 시선을 받는다. 남성도 제도적으로는 쓸 수 있다. 하지만 남성은 헌신이 부족하다는 시선을 무릅쓰지 않는다. 무릅쓰지 않아도 되고, 무릅써서도 안되는 환경이다. 겨우 이 시기를 통과해 아이를 1년간 키워냈다고 하자. 이제 어린이집에 아이를 보내야 한다. 다행히 어린이집이 많이 생겨서 보낼 곳은 있다. 하지만 어린 아이를 맡기기에 믿음직한 곳은 많지 않다. 더욱이 풀타임 직장에서 제대로 일하고 돌아오면 7시인데, 그 시간까지는 대부분 운영하지 않는다. 오후 4시부터 아이들은 집에 간다. 오후 5시가 되면 이미 많은 아이들은 남아있지 않다. ‘무상보육’이라고 하지만, 아이가 혼자 남는 것이 싫다면 오후 5시 이후에는 조부모나 다른 ‘이모님’을 찾아야 한다. 혹시나 아이가 아프거나, 어린이집이나 유치원에 문제가 생기거나 코로나19처럼 감염병 유행으로 갑자기 기관이 문을 닫으면, 아이는 당연히 엄마가 봐야 한다는 압력이 내 회사만 빼고 사방에서 가해진다. 운좋게 이 시기를 잘 넘겼다고 하자. 학교를 보냈더니 학교는 1시에 끝난다고 한다. 1시에 엄마들은 아이들 하교하는 시간에 맞춰서 줄서서 아이들을 기다린다. 아빠들은? 가끔 아이들에게 헌신적인 아빠들이 나타나 보기도 하지만 엄마들이 대부분인 곳에서 아빠가 자리를 찾기가 쉽지 않다. 교통지도도 녹색‘어머니’들이 하는 것이니까! 돌봄교실은 치열하고, 대부분 5시까지만 운영하며, 좀더 늦게 운영하는 동네의 몇몇 센터들은 학교에서 멀다. 자, 어찌되었든 이 시기를 견뎠다고 하자. 초등 고학년이 되자 벌써 입시가 시작이다. 고등학교 입시부터 중요한 시대에 학교에서 배우는 것은 그냥 복습일 뿐이고, 촘촘하게 공부계획을 세워서 달려야 한다. 아이가 좋은 지표를 보이지 못하면 그 비난은 온전하게 엄마에게 돌아간다. 아빠의 역할은? 회자되는 농담으로는 ‘무관심’과 ‘재력’이다.

남녀 임금격차에서부터 시작한 기울어진 운동장은 아이가 태어나면서 확실하게 일하는 엄마들을 미끄러뜨리고, 아이에게 관심있는 아빠들을 밀어낸다. 저출생에 예산을 너무 썼다고? 그 예산은 엄마도 일하고 아빠도 돌보게 하는 예산은 아니다. 아이들을 엄마아빠가 돌보는 이상으로 충분하게 잘 돌봐주는 예산도 아니다. 그런 예산이라면, 아직 한참을 더 써야 한다. 엄마가 일해도 아빠가 아이를 돌본다고 말해도 엄마아빠의 자리를 빼지 않고, 아이들은 좋은 돌봄을 충분하게 받을 수준이 되어야 한다. 충분한 예산이 되려면 아직 멀었다. 우리나라의 가족지출이 늘었다고 해도, 여전히 출산율을 회복한 ‘선진국’ 수준에 도달하지 못했다.

회복되지 않는 출산율

한국사회가 1.0 아래로 떨어지는 합계출산율(TFR)을 보인 2018년 이래, 한국사회의 합계출산율은 ‘전세계적으로 유례없는 낮은 출산율’이라는 수식어와 함께 등장한다. 서구 국가들에서 출산율 1.3 이하를 ‘최저출산(lowest-low fertility)’이라고 명명했던 것(Kohler, Billari & Ortega, 2002)과 비교한다면 엄청난 수치이지만, 사실 1980년대 이후 해외 국가들에서 이런 출산율이 관측된 경험이 아예 없지는 않다. 홍콩의 1999년과 2001~2006년, 대만의 2010년에 합계출산율은 1.0 이하로 내려갔다. 2000년대 중반 이후 동아시아 국가들의 합계출산율은 평균적으로 1.0에 근접하는 매우 낮은 수준을 지속적으로 유지하고 있다. 물론 동아시아 국가들의 경향과 비교하더라도 한국의 사례는 더욱 특수한 사례로서, 1.0 이하의 초저출생 상태가 지속되며 오히려 하강하는 경향을 보이고 있다.

최근 동아시아 국가들의 상황을 주목하는 연구들은 동아시아 저출생의 중요한 원인으로 성불평등의 문제를 지목한다. 유엔인구기금(UNFPA)이 발간한 보고서(Wilkins, 2019)는 남유럽과 동아시아 국가들을 비교하면서, 남유럽은 경제적 불안정성과 같은 경제적 요인이 보다 중요하다면, 동아시아 국가들은 성별 분업을 당연시하는 문화로 인한 일·가족양립갈등이 큰 제약요인임을 지적한다(Wilkins, 2019: 21, 25). Jones(2019)는 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르 등의 동아시아 국가들에서 지난 5년간 출산장려 정책의 폭증이 있었지만 그 효과가 없었음을 지적하고 있다. 경제적 요인 또한 중요한 저출생의 원인이지만, 동아시아 국가들의 저출생에 가장 결정적인 제한요인은 성평등 제도의 불완전성에 기인한다는 점이 확인된다. ‘출산장려’ 정책으로는 저출생의 문제를 해결할 수 없으며, 결국 성평등에 기반한 복지국가 체계의 수립이 요구되는 것이다.

문제가 해결되기를 원한다면 알아야 한다,

왜 여성들이 낳지 않는지, 낳지 못하는지.

발화하지 않는다고 현실이 바뀌는 것은 아니다. 아이를 낳지 않는 이유를 여성들이 직접 말하지 않는다고, 이유가 바뀌는 것이 아니다. 소설 ‘음복’의 남편처럼, 몰라도 되는 권리를 가진 사람이 모른다고 해서 진짜 세계가 작동하지 않는 것이 아니다. 저출생의 문제를 여성의 관점이 아니라 다른 곳에서 찾으면 결코 답을 찾을 수 없다. ‘결혼을 늦게 해서 아이를 못 낳아요’, ‘돈이 많이 들어서 아이를 못 낳아요’, ‘요새 젊은이들이 자기만 생각해서 아이를 안낳아요’ 이런 식의 진단이 성행하는 곳에서 여성들은 말한다. ‘너희는 몰라도 되는구나’. 그러나 아이는 낳지 않을 거야’ 아이가 나오지 않는 세상의 불이익은 우리 모두에게 돌아간다.

낮은 출산율에 대해서 생태학자들은 이야기한다. 인류 종의 위대한 선택, 자살이 이루어지고 있는 것이라고. 나는 저출생 이면의 역동들이 ‘위대한 선택’이라고 불리는 것이 편하지 않다. 하지만 일면 그 말은 사실이다. 돌봄과 양육에 가치를 부여하지 않는 종은 자살을 선택하는 중이다. 여성들에게 이름없는 돌봄과 양육에 희생할 것을 강요하며 그 삶에 실질적인 물질적 기반을 제공하지 않는 사회는 종의 자살을 선택하는 것이다. 종의 지속가능성은 누구를 위해 필요한 것인가? 국가와 사회의 입장을 생각하는 정책결정자라면, 누구의 목소리에서 해법을 찾아야 할지 제대로 눈을 떠야 한다.

| 1) |

본 원고는 김은지 외(2019). ‘저출산 대응정책 패러다임 전환연구(Ⅰ): 청년층의 젠더화된 생애전망과 정책정합도 분석’, 김은지 외(2020). ‘저출산 대응정책 패러다임 전환 연구(Ⅱ): 저출산 대응 담론의 재구성’, 김은지 외(2020). ‘중장기 저출산 대책 수립 연구: ‘함께 일하고 함께 돌보는 사회’를 중심으로‘를 발췌, 재구성, 보완한 것임. |

<참고문헌>

강화길(2019). [소설]음복 (飮福). 문학동네, 26, 1-28.

김은지·송효진·배호중·선보영·최진희·황정미(2019). 저출산 대응정책 패러다임 전환연구(Ⅰ): 청년층의 젠더화된 생애전망과 정책정합도 분석. 한국여성정책연구원.

김은지·정가원·송효진·강민정·김난주·최윤정·최진희·이상건·김영미·류연규·정형옥(2020). 중장기 저출산 대책 수립 연구: ‘함께 일하고 함께 돌보는 사회’를 중심으로. 저출산고령사회위원회·한국여성정책연구원.

Becker, G. S. (1960). An economic analysis of fertility. In G. S. Becker, (Ed.), Demographic and economic change in developed countries (pp.209-231). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Becker, G. S. (1981). A treatise on the family. Cambridge, MA : Harvard University Press.

Easterlin, R. (1966). On the relation of economic factors to recent and projected fertility changes. Demography, 3(1), 131-153.

Easterlin, R. (1976). The conflict between aspirations and resource. Population and Development Review, 41, 1-31.

Esping-Andersen, G., & Billari, F. C. (2012). Re-theorizing family demographics. Paper presented at the European Population Conference, Stockholm, June 13-16.

Jones, G. W. (2019). Ultra-low fertility in East Asia: policy responses and challenges. Asian Population Studies, 15(2), 131-149.

Kohler, H. P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. (2002). The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s. Population and development review, 28(4), 641-680.

Laesthaeghe, R. (1995). The second demographic transition in Western countries : an interpretation. In K. Oppenhein, & A. M. Jensen (Eds.), Gender and family change in industrialized countries, Oxford: Clarendon.

Laesthaeghe, R. (1998). On theory development: Applications to the study of family formation. Population and Development Review, 24, 1-14.

McDonald, P. (2000). Gender equity in theories of fertility transition. Population and Development Review, 26(3), 427-439.

Van de Kaa, D. J. (1987). Europe’s second demographic transition. Population Bulletin, 42(1), 1-59.

Wilkins E. (2019) Low fertility: A review of the determinants, Working Paper No.2. UNFPA technical working paper series, Population and Development Branch.